この記事は、about-VOLVO時代に書いた記事を手直ししたものです。

私はクルマを選ぶ時、エアバッグの有無を確認します。特に重要視しているのが、カーテンエアバッグ。信号無視のクルマにサイドに突っ込まれた経験のある私としては、家族の安全を守る上ではカーテンエアバッグは欠かせません。

衝突安全性能に目を向けたクルマを選びたい。10年前、欧州車には搭載事例が多かったこともあり、子供が生まれたことをきっかけに、ボルボV50を選んだのでした。そしてV40、Peugeot 308SWと、カーテンエアバッグ非搭載のクルマを選ぶことはなくなりました。

エアバッグに愛を

安全性を重んじ 対価を支払おう

例えば、ボルボを購入する人は、少なからずともボルボは安全だから、という気持ちはあるだろう。

プレミアムカーを目指し、美しいボディデザインと品のある内装は、私たちの目を釘付けにする。けれども、それだけがボルボのブランドパワーでないことを、私達は知っている。

ボルボに負けじと、フォルクスワーゲンやスバルも衝突安全性に磨きをかけてきた。世界最初の歩行者用エアバッグで辛うじてリードを保つボルボを含め、安全性を重んじる自動車メーカーの姿勢は讃えるべきだろうし、私たちも惜しみなく、対価を支払うべきですね。

さて、エアバッグとはそもそも車内に存在して、乗っている人を事故の衝撃から守るもの。実は日本人が開発していた、という事実をご存知だろうか。

明治生まれの鬼才、小堀保三郎。悲しい結末で人生を終えるこの方のお話をいたします。

エアバッグの祖 小堀保三郎

小堀保三郎さんは、19世紀の終わり、1899年に栃木県に生まれる。

エアバッグの開発は1963年というから、還暦を過ぎてから開発したことがうかがえます。当初、このエアバッグは自動車用として作られたものではなく、なんと飛行機の墜落時に乗客の命を救うためにあみ出されたものでした。

小学校を卒業後、奉公に出ていた小堀保三郎は、25歳で帝国通信社の記者として就職。35歳で大阪電気鉄道に嘱託として入社。エアバッグとは関係のなさそうな仕事を続けます。

38歳の時、工場を建てて自ら経営に乗り出します。この時作った会社、大阪工起製作所は、大同輸送機工業を経て、IHI運搬機械というIHIグループ企業の一員にまで成長。

しかし会社の中心人物である小堀保三郎は、経営を完全にまかせて別の会社「グッドアイデアセンター」を起業。特許の取得の代行や新しい技術を開発する会社で、取得した特許とその特許料で生計を賄う会社を計画するのでした。

その中で小堀保三郎が開発したのが、自動車用衝突安全装置いわゆるエアバッグ。

なんと、開発当時すでにサイドエアバッグや歩行者エアバッグまで考えられていたというのだから驚きです。

小堀保三郎のエアバッグ実験 出典:日本自動車殿堂 http://www.jahfa.jp/

認められない革新技術

しかし、アイデアとはそのまま世の中に出るものとは限らない。

1963年にエアバッグを公表して特許を取るが、注目は集めるものの採用はされず。1969年に日本自動車組合による公開実験を行うものの、爆発音が大きく信頼性も少なかった為、結果は残せませんでした。

当時の日本では、世界を変えるシステムだという認識は全くなし。奇抜すぎるとして積極的には研究されず、自動車へも採用されず。いつの時代も日本では、自国の新しいものにはトコトン疎かった。結局、イノベーションは実らずに、小堀保三郎の体力も消耗していくのです。

しかし実は、世界では実用への波に向かっていました。

選んではいけない道「自殺」を選んでしまった

世界で初めてエアバッグが標準装備されるのか1980年。メルセデスベンツSクラスに搭載されたのを皮切りに、搭載車種が増加。日本ではホンダが1985年に搭載。エアバッグは80年代にようやく認知され始めた。

いよいよ、小堀保三郎にも良い風向きが・・・?

ところが。グッドアイデアセンターは経営が成り立たず。エアバッグの特許料も入らず存続が困難に。小堀保三郎さんは奥様とともに、自らの命を絶ってしまう。

それは1975年、市販車へのエアバッグ搭載まで、あと5年という時でした。

世界初のエアバッグ標準搭載車 メルセデスベンツSクラス 出典:Wikipedia

広がり始めた自動車安全性への意識

1970年に入り、実は米国や欧州では、エアバッグの研究が盛り上がってきていました。

自動車は台数を増やしていき、そのぶん、交通事故も増えていった。死ぬのが嫌ならシートベルトを付けなさい、となるのだが、シートベルトを着用すること自体がカッコ悪い、なんて言う風潮もあったらしい。だから、衝突した時にはエアバッグで命を救おうと、自動車メーカーも色々力を入れ始めていました。

14カ国で様々なエアバッグに関わる特許を取っていた小堀保三郎も、にわかには期待を持っていたに違いありません。

けれども、自国の日本では火薬を使うエアバッグは危険であるとか、そもそも別の国で販売されていないなどの理由で許可が得られず、素晴らしいアイデアにもかかわらず誰も採用を後押ししてくれない。

唯一、かどうかはわかりませんが、ヤナセ自動車の生みの親、柳瀬社長はこのエアバッグは使えると、海外メーカーに売り込んでいたようでした。

それでも進まぬ社会、技術の保護をしない日本、支払わなければならない特許の維持費。自信のある、必ず世界が見つめ直す技術を持て余し、かつ目の前で何万人もの人が、交通事故で亡くなっていく。

小堀保三郎の悲しみたるや、計り知れません。

世界初のサイドエアバッグ装着車 VOLVO 850 出典:VOLVO CAR JAPAN

自動車の安全性を見つめ直そう

悲しい歴史を乗り越えて、いまエアバッグはすべての車に搭載されます。安全に関わる特許は、人々のためにと無償公開される事もしばしば。共同開発も盛んに行われるようになりました。

前の次は横だと、世界初のサイドエアバッグはボルボとオートリブ社により1994年に発表。

思えば、人の安全に関わる特許を、特許の独占企業が持つという事が、失敗だったのかもしれません。

やり直す事ができないのが歴史。

でも、私達は選ぶ事ができる。

自動車の安全性の向上のために、安全な車の選択を。あなたの自動車選びのエッセンスに、誇りに、少しでもこの記事が、小堀保三郎の人生が役立てばと思います。

この記事には独自考察が含まれています。史実は実際に起きたことを忠実に記載していますが、考え方や意見は monogress 独自のものです。

参考文献 出展

日本自動車殿堂 JAHFA http://www.jahfa.jp/2006/01/01/小堀-保三郎/

ヤナセ https://www.yanase.co.jp/company/history/

Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/小堀保三郎

あとがき

どんなに素晴らしい技術を作っても、採用されなければ意味は無い・・・しかし、死を選んでしまえば、その先に起こることに何も感じなくなってしまいます。

エアバッグは素晴らしいものであるけれど、守れない命もあった。そこをしっかりと捉えて、私達は安全運転と、安全装備の充実を願い、クルマを選びましょう。

about-VOLVO時代、このコンテンツは閲覧回数の少ない記事でした。ボルボに乗る人さえ見てくれない。今回もそうなると思いますが、私はいつまでも、エアバッグの大事さを伝えたいと思います。

今回は真面目回でしたね(^^)お読みいただき、ありがとうございました。

![monogress[モノグレス]](https://monogress.com/wp-content/uploads/monogress-car-logo-2.png)

コメントで応援してください!

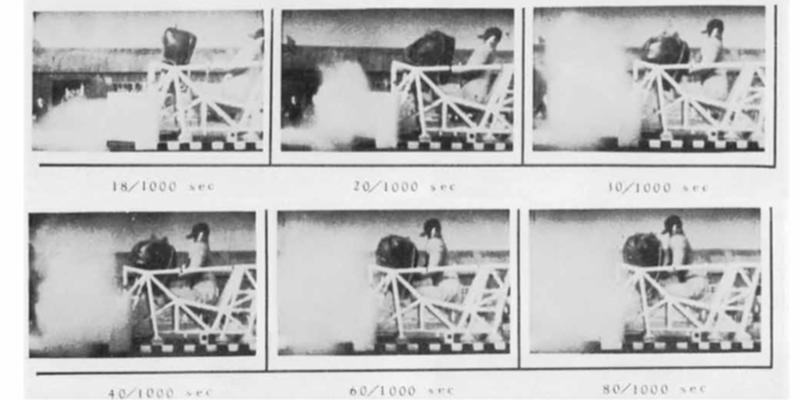

私もブログを遣って居て、小堀保三郎さんの事も書き残して置こうと、正確な年号などを確認する為にネットで検索して居て、貴兄の此の記事が目に留まりました。私は東京オリンピックの年に梁瀬次郎氏が作ったテレビソフト制作会社「日本テレビジョン(TCJ)」に入社しコマーシャル・フィルムを作って居ましたが、2,3年後に社長から「エア・バッグ」の小堀氏を紹介され、彼の発明に拠る同製品のPR映画を作りました。社長は其のフィルムを持って海外の自動車メーカーに売り込みに行くのが目的でした。従って日本語版の他にも英語版を作りました。立川の防衛庁研究所でエア・バッグの実験を行い、其れをハイ・スピード・キャメラで撮影しました。人形を乗せた車に見立てた台車がキャタピラに乗せられ時速40キロで前方の壁に衝突します。

バンバー辺りに付くセンサーが車の衝突を感知し、火薬が爆発するのが4/2000秒後で、バッグが膨らむまでが24/2000秒、前に飛び出した顔がバッグに包まれるまでが何秒で、其の後バッグが顔の圧力で空気が抜け(バッグには小さな穴が開けられている)顔が跳ねて反対方向に押しやられるのを防ぐ、と言った機構でした。尤も大昔の話で、此処に記した秒数は記憶違いの可能性大です。顔が前方に飛び出す前にバッグは完全に、余裕を持って膨らんで居ました。

16㎜のモノクロ・フィルムのプリントですが、私は持って居らず、梁瀬には保管されて居ると思われます。当時、撮影風景をスティル・キャメラに撮って置けば良かったのですが…、今その時使ったハイマックと言うキャメラの写真だけ手元に残って居ます。

小堀氏は大学教授と言う風采で、穏やかな方でした。GIDの名刺も今と成っては見付かりません。梁瀬氏の奮闘空しく、時期尚早で何処からも見向きもされず、商談は纏まりませんでした。其の内小堀氏は食い詰められ、奥様共々自殺されました。TCJの同窓会で、社長は無念の涙を浮かべ、私に其のことを話して呉れました。知って居れば幾らでも援助したのに…、との話でした。

目黒 俊作 様

コメントをありがとうございました。

また、エアバッグ記事にコメントを残していただき、感謝しております。

コメント、何度も拝読いたしました。

まさか、コマ送りの写真撮影に立会された方より頂けるとは思っても見なかったからです。

ぜひ、小堀さんの事もしっかりとウェブ記事として残していただきますようお願いします。

エアバッグを突き詰めていった時に日本人にルーツがあった、この事実は、

できればクイズなどでのネタではなく、皆が当然のように知っていて欲しいと願うもの。

私もその助力になれたのなら嬉しいです。

以前コメントを差し上げて居りましたが、私もブログを遣って居て、其れもお読み頂ければ嬉しいと此処に再度コメントとしてお送り致します。

《エア・バッグの思い出》 2015.03.22.

小生のパソコンのインターネット画面はYahooで、ニュースの項目が並んでるのだが、3月21日、その中に「エアバッグ生みの親の悲劇」と言う項目が目に入った。

今車に乗る人は、はシート・ベルトを填めることが決められている。是は事故の際、人が車外に放り出されるのを防ぐ他、勢いでハンドルやフロントガラスにぶつかって怪我をするのを防止する効果が有る。

今主流の三点式シート・ベルトは1959年ボルボが考案したものである。其れとエア・バッグとの二重の防御策で、交通事故の死傷者は昭和45年のピークで死者16,765人だったものが、平成25年には4,373人(24時間以内の死亡者)と13年連続で減少している。事故件数が629,021件と比べても2.6%に過ぎない。矢張り効果は有るものだ。

Yahooの記事は週刊SPA!から配信された様だが、其処には「エアバッグの発明者が日本人だったことを知らない人は多い。小堀保三郎氏がエアバッグ開発に着手したのは’64年。まさに時代が早すぎた、悲劇の発明だった。」とある。

‘64年は小生がコマーシャル制作会社に入社した年で、その時、親会社ヤナセの社長、梁瀬次郎氏の指示で小堀氏のエアバッグのPR映画を作ることに成り、小生が担当した。

小堀氏は當時から白髪で、大学教授然とした温厚な紳士だった。実際は小学校出て、奉公に出されたそうだが、独学で機械学を習得し、機械製造の企業を立ち上げたり、発明に勤しむ。

彼の名刺にはGIデザインと在ったと記憶しているが、ネットではGICと成って居る。

SPA!の記事にも有る様に、日本でもエアバッグが小堀氏の発明だと言うことは殆ど知られて居ない。昔、JAFの月刊誌JAFMATEに記事を書いて居るモーター・ジャーナリスト氏がエア・バッグはドイツ人に拠る発明だ、と書いて居たのを見て、小生は抗議の手紙を送ったことも有る。

小堀氏の発想も然ることながら、その応用範囲を広げ、運転手のみならず、乗員、更に歩行者まで救おうと考えて居たことに當時感銘したものだ。

立川の自衛隊基地にキャタパルトが有り、其処で実験をすることに成り、日立の高速度キャメラハイマチックを持って撮影に行った。

(写真は掲載出来ませんでした)

写真は、映像の仕事に携わったので入社後直ぐにアサペンを購入、それで取ったものである。

仕事中は此方も忙しく、キャメラを撮って居る暇は無かったので、実際の実験風景は無いのが残念。

キャタパルトとは航空母艦で飛行機を飛ばす際に使われるもので、火薬や油圧式で瞬時に高速に持って行ける装置である。

キャタパルトの上に台車と座席のみの車を乗せ、時速40kmで壁に向けて発射する。座席にはダミーが載せられていた。バンバーが壁に衝突すると同時に火薬が爆発し、圧縮空気がハンドル部分に取り付けられた風船を膨らませるのだ。

膨らむまで100分の3秒とか4秒とか言われた。座席のダミーは衝撃で前方に飛び出すのだが、ハンドルにぶつかるまでにはタイム・ラグがあり、ダミーが風船に当たる迄は可也余裕が有る。

風船にはダミーがぶつかった衝撃で穴から空気が抜ける仕組みに成って居て、バッグはショック・アブソーバーに成って居るのだ。

空気が抜けなければ、ダミーは風船にはじかれることに成って、却って体に損傷を与える。

小堀氏は、このエア・バッグを前後だけでなく、ドアや天井にも仕掛ける心算だった。

ハイ・スピードで撮影した映像をノーマル速度で映写すると、衝突とほぼ同時に風船が膨らみ、後からゆっくりダミーの顔部分が風船に向かって行くのが良く分かる。空気が抜けることで、ダミーはゆっくり座席の元の位置に戻ることも確認出来た。

15分程に纏めたフィルムに日本語と英語とでナレーションを入れ、ヤナセに納品した。

梁瀬氏は16mmのフィルムを携え、早速国内の自動車メーカーに足を運び、説明したが、いずれも取り合って貰えなかった。乗員の生命の安全等に、メーカーの意識は行って居なかった時代だったのかも知れない。

自動車輸入業者である梁瀬氏は、アメリカ、ドイツに車の買い付けに行く度に先方の担当者にフィルムを見せ、何とか実用化を図ろうとしたが、海外でも反応は鈍かった。

ベンツが初めて自車に装置したのは15年以上後のことだった。火薬を使うこともネックであったようだ。

小堀氏はエア・バッグの日の目を見ることなく、1975年、奥さん共々非業の死を遂げられた。梁瀬氏は最後まで小堀氏を援助されて来たが、小堀氏の方で其れを潔しとされなかった様だ。